“文化是民族的灵魂,是维系国家统一和民族团结的精神纽带,是民族生命力、创造力和凝聚力的集中体现。”粮食始终是文化最深沉的根脉,它不仅滋养了五千多年文明的延续,更串联起不同地域的文脉。为此,江科大粮食学院24级食工类2班19名学子返回家乡,在江苏、浙江、山东、广西等6地展开了一场为期一个月的探寻中华粮食文化根魂暑期社会调研的调研之旅,共同书写着“民以食为天”的文明密码。

青禾逐风社会实践团合影

一、一粒稻谷,筑牢文明基石

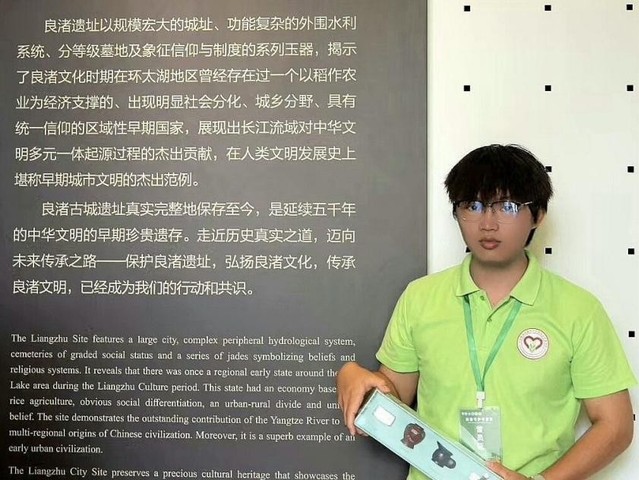

良渚古城遗址的土层里,藏着中华文明最早的粮食记忆。距今5300-4300年的环太湖流域,良渚人开垦水田、种植水稻,用精准的水利系统灌溉万亩良田,甚至在墓葬中以稻米随葬——这粒稻谷,不仅支撑起当时200万人口的聚居,更孕育出玉器文明、城市规划的辉煌。正是稻作农业的成熟,让良渚成为中华五千年文明的实证,印证了仓廪实而知礼节的文明进阶之路。成员参观良渚文化遗址之后,在结语处留下了合影。

图为良渚博物馆参观结语合影

二、一抔沃土,承载天人的对话

泰山之巅的封禅大典,从来不只是帝王的仪式。从远古的柴望祭天,到历代帝王告天祈福的祝文,五谷丰登始终是核心诉求。泰山脚下的社神祭祀,百姓捧新麦、献黍稷,将土地的馈赠敬予天地;文人墨客笔下岱宗夫如何的豪迈,背后是对泰山安则五谷丰的朴素期盼。这座五岳独尊的大山,早已成为粮食安全与民族精神的双重象征。观山顶日光,不仅是对自身抱负的抒情,也是对来年丰收的期盼。

图为泰山南天门

图为登顶日光

三、一间博物馆,珍藏民族粮语

仫佬族博物馆的展馆里,传统碾米机似乎还沙哑的运作,传统制糖机上面还有残余的糖膏。作为最早种植水稻的民族之一,仫佬人用三幺台宴席诉说对粮食的敬畏:第一台喝油茶,以炒米、茶叶唤醒味蕾;第二台品酒菜,用糯米酿制的咂酒敬天地;第三台吃饭菜,腊肉配糍粑,是农耕与狩猎的味觉融合。博物馆里的春播歌谣录音带,唱着正月犁田,二月下种的时序智慧,让古老的粮食文化有了声音的温度。

图为传统碾米机

图为传统制糖术

四、一条街巷,见证粮脉交融

哈尔滨中央大街的方石路上,曾回荡着粮食贸易的喧嚣。19世纪末,这条汇聚了俄式、巴洛克式建筑的街道,既是毛皮、布匹的集散地,更是东北大豆、高粱走向世界的窗口。俄式面包房里飘出的麦香,与东北人家的玉米饼味交织;商号账本上的粮价波动,记录着农耕文明与游牧、海洋文明的碰撞。这里的每一块砖,都镌刻着粮食作为文化纽带的包容与活力。实践团成员化身小小导游,为外来的游客讲解曾在这里发生过的粮食交易历史。

图为为游客讲解中央大街历史

从良渚的稻谷到多元文化的中央大街,粮食如同一条隐形的脉络,将中华文化的多元元素紧紧串联。它是文明的起点,是交流的纽带,是精神的寄托,更是根魂所在。当我们触摸这些与粮食共生的文化瑰宝,便能读懂:中华文化的生命力,永远根植于对土地的敬畏、对收获的感恩,以及那份仓廪实而天下安的永恒追求。