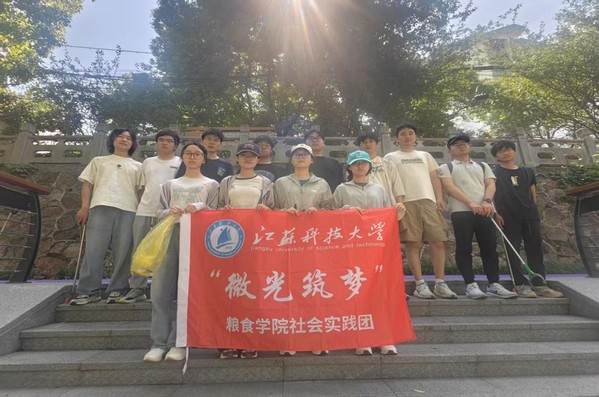

从指尖到河畔,从清扫到守护,青年学子用行动诠释生态文明理念。7月7日上午9点,江苏科技大学粮食学院“微光筑梦”实践团14名成员赴江苏省镇江市京口区健康社区党群服务中心,开展“基层社会治理”暑期社会实践活动,以清理运河沿岸垃圾的实际行动助力生态保护。

活动前,实践团采用“线上+线下”双轨筹备模式。线上通过卫星地图分析运河岸线垃圾分布热点,搜集近三年当地环保政策文件;线下召开筹备会,将成员按技能分组——擅长数据分析的成员制作垃圾种类统计表,体能较强的成员负责重型工具操作,统筹组则与社区提前对接物资存放点。“我们特意准备了长柄垃圾夹和防水手套,确保高温作业安全。”团队负责人李敬玮展示筹备清单时说。

抵达运河沿岸后,14名成员按“三段九区”网格法展开作业,成员们两两一组配合默契:一人手持长柄镊子俯身捡拾石缝中的塑料袋、碎玻璃,另一人紧随其后撑开分类垃圾袋接应,王宇航为够到河里的饮料瓶,半个身子探向河面,后背的衣衫被汗水浸透成深色;曾大鹏跪在滚烫的石板路上,用镊子将废纸逐一夹入垃圾袋,膝盖处沾满尘土。其他人也都在按照分工努力清理运河边上的垃圾。3小时作业中,团队累计清理垃圾18袋,其中塑料类占比52%、植物枯枝占比34%,成功让运河变得更加干净,让运河边上的环境变得更加美好。

健康社区负责人余璐全程参与活动,她指着清理后的堤岸说:“去年我们做过两次清理,但这次大学生带来的分类方法和数据记录,为社区建立长效保洁机制提供了新思路。”实践团现场向社区工作人员汇报了垃圾清理情况,特别提到“早上上班高峰时河边烟头特别多”的发现,还把整理好的垃圾种类记录拿给社区看,为社区下一步在合适位置摆放灭烟桶提供了参考。“当清理完最后一片区域,河面突然游过一群小鱼。”成员王旭阳在实践日志中写道,“那一刻突然明白,我们弯腰捡拾的不只是垃圾,更是人与自然的连接点。”

据悉,“微光筑梦”实践团成员在活动中收获颇丰,不仅掌握了垃圾清理的高效方法,更在与社区居民的互动中深化了对生态保护的认知。成员们坦言,当亲手从河水中捞起缠绕水草的塑料袋时,真切体会到“环境保护不是口号而是行动”的深意;在分类垃圾时发现的厨余废弃物占比数据,让他们意识到源头减量的重要性。“原本以为只是简单的清扫,后来发现每个环节都藏着生态学问。”成员王旭阳感慨道,团队正计划将此次实践中记录的垃圾类型、分布规律等数据整理成报告,为社区后续环保工作提供参考,而这段弯腰捡拾的经历,也让他们对“青年责任”有了更具象的理解——从清理一袋垃圾到守护一河碧水,生态守护的种子已在实践中生根。